وجوه لا تنسى: معلم ملهم وأثر لا يُنسى ”المعلم علي محمد اليوسف“

إن مهنة التعليم تعد من أسمى المهن وأهمها في أي مجتمع، فهي تشكل الأساس الذي يبنى عليه المستقبل وتنير الطريق للأجيال القادمة وكثيرًا ما نتجاهل الحديث عن المعلمين الذين عملوا بجد واجتهاد لتعليم الأجيال السابقة وتحقيق تطلعات المجتمع في هذا السياق، يبرز اسم الأستاذ علي اليوسف، الذي قدم الكثير في مجال التعليم وتأسيس القيم الإنسانية في نفوس طلابه ومن خلال سيرة حياته نستطيع أن نتعرف على مسيرة شخص عاش معاناته الشخصية ليحيلها إلى وقود للتعليم ويقدم نموذجا يحتذى به في مجال التدريس والتفاني في عمله.

وُلد الأستاذ علي محمد حسن حسين اليوسف عام 1369 هـ في بلدة القديح، في الجانب الشرقي منها، قرب عين الشرابية، نشأ في كنف أسرة صغيرة متواضعة الحال، تقيم في كوخ صغير فقدت منزلها في ظروف غامضة، وقد طُبع فجر طفولته بفقدان والدته وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره تقريبا، فكانت تلك اللحظة أولى محطات التحمل والمسؤولية.

منذ رحيل الأم، تكفّل والده - رحمه الله - برعاية ابنيه، فجمع في قلبه بين حنان الأم وحزم الأب، وكان لهم السند في مواجهة مشاق الحياة وتقلباتها اليومية، لم يكن صغر السن حائلًا أمام حمل الأعباء، فقد انخرط علي منذ نعومة أظفاره في العمل إلى جانب والده، يساعده في الحانوت ”صندقة“ الذي أنشأه، حيث يبيعان معا ما تجود به الأيدي من بضائع ولكثرة المدينين الذي امتلأ دفتر الحسابات بأسمائهم عمل بالبحر.

وحين كان والده يمتهن البناء، التحق به هو وأخوه الأصغر للعمل في هذا المجال خلال العطل المدرسية، كما لم يتردد في مشاركة والده رحلة البحر، في صيد الأسماك والربيان، يتعلّم ويُعين، وكان في الوقت نفسه يتولى مسؤوليات الطبخ والغسيل ورعاية أخيه الأصغر، لقد تقاسم الأب وابناه أعباء الحياة باكرًا، فكانوا ثلاثة أعمدة تقف عليها أسرة صغيرة، جمعتهم المسؤولية ووحّدهم الكفاح.

التحق الأستاذ اليوسف بمقاعد الدراسة في عام 1379 هـ /1385 هـ، حيث بدأ مشواره العلمي في مدرسة القديح الابتدائية، التي عُرفت لاحقًا باسم ”مدرسة سلمان الفارسي“، تخرّج منها في عام 1385 هـ / 1386 هـ، وكان من ضمن الدفعة الثالثة من خريجيها، وهو ما يُعدّ إنجازًا في تلك الفترة.

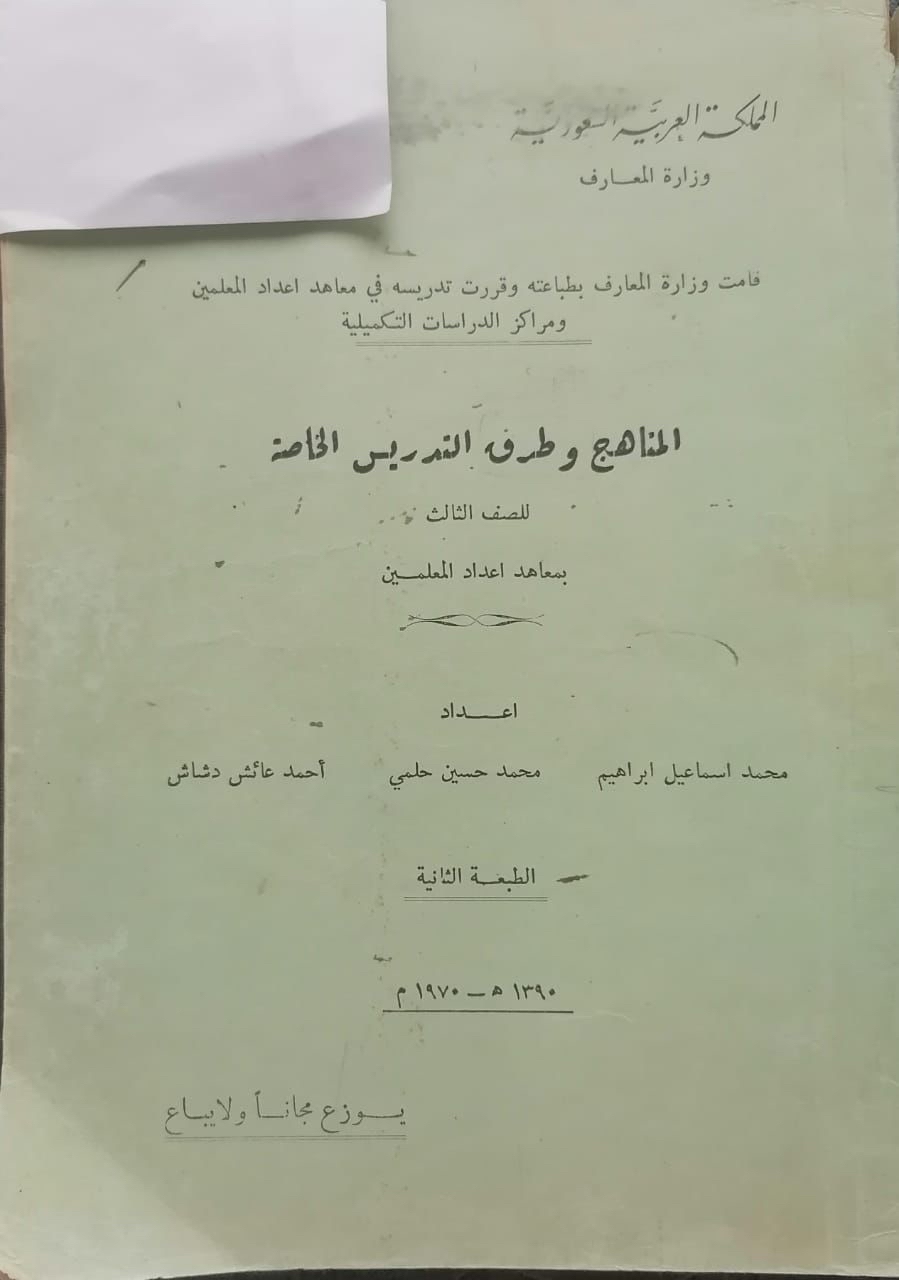

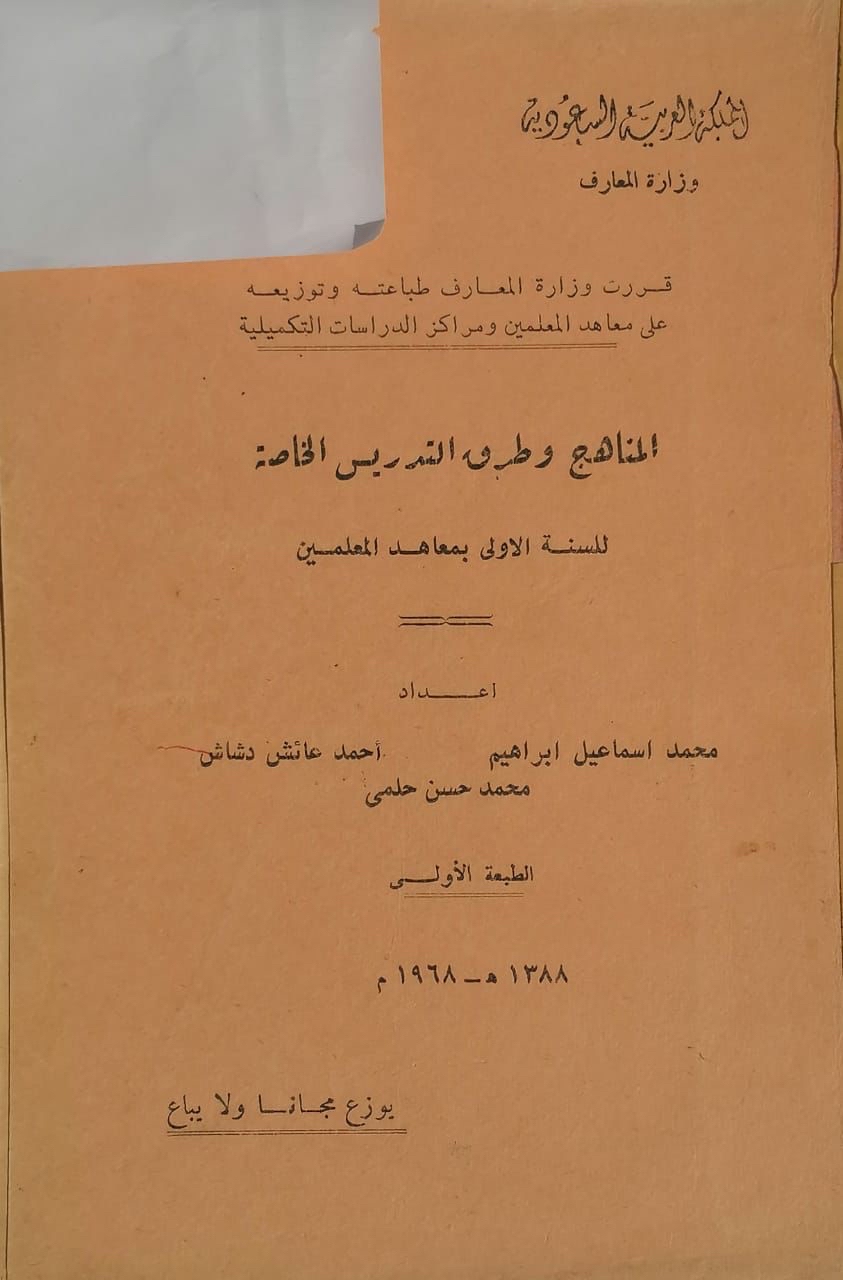

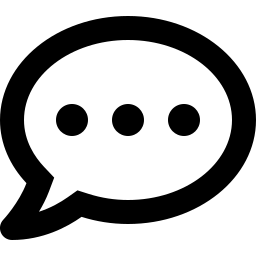

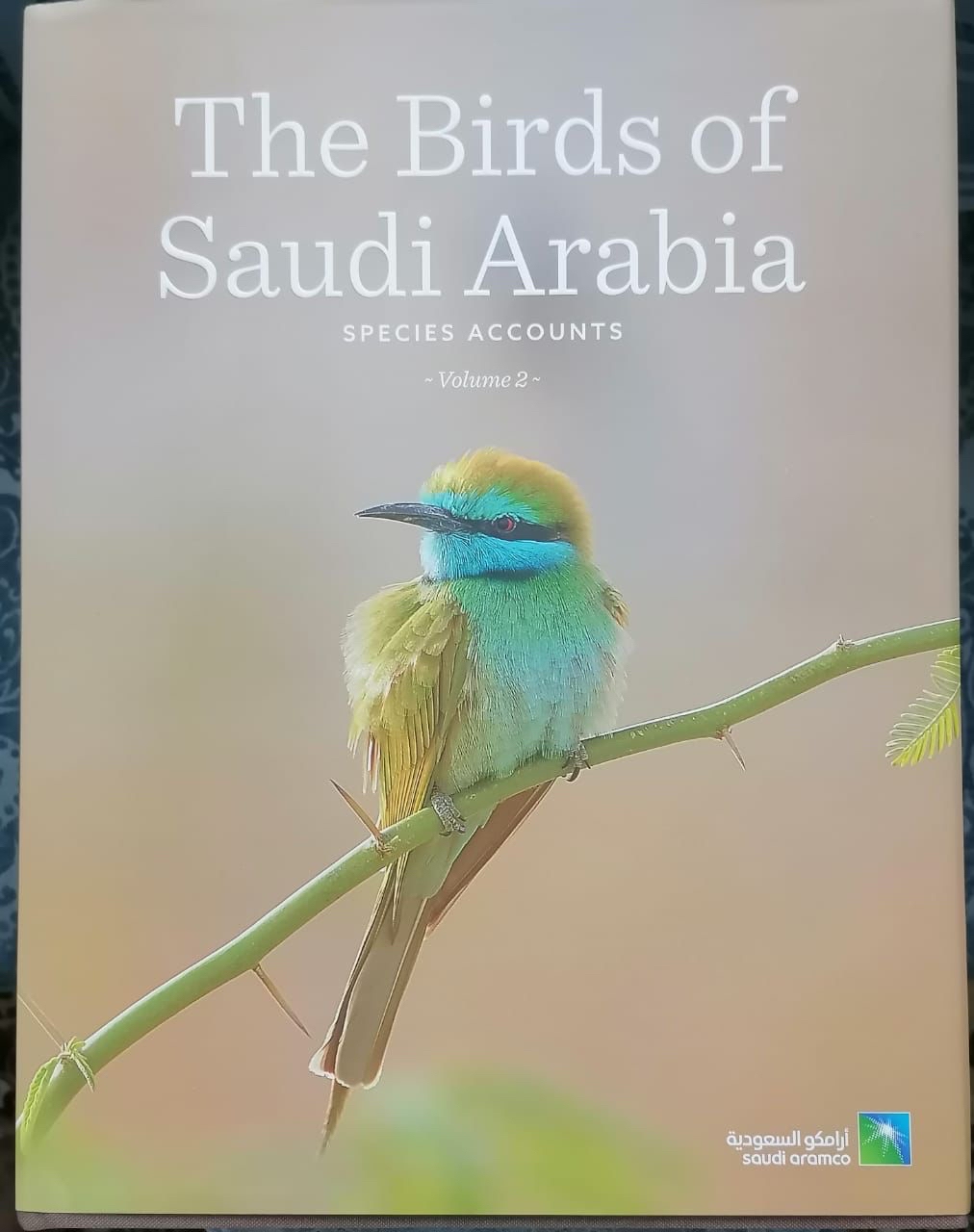

تابع مسيرته التعليمية في المرحلة المتوسطة، حيث التحق بمدرسة معن بن زائدة في مدينة القطيف، وتخرّج منها في عام 1388 هـ، واصل بعد ذلك دراسته في معهد المعلمين بمدينة الدمام، ليتخرج منه في عام 1391 هـ، بعد أن نهل من علومه ما جمع بين المواد الأدبية والعلمية، وتدرّب على طرائق التدريس المتنوعة، التي شملت تعليم المواد الدينية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والاجتماعيات، بالإضافة إلى التربية البدنية والتربية الفنية، والتي كانت مواد أساسية ضمن متطلبات التخرّج في ذلك الزمن.

وخلال دراسته في المعهد، سعى الأستاذ علي للالتحاق بقسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود بالرياض بنظام الانتساب، إلا أن شرط الحضور الإلزامي حال دون ذلك، فلم تثنه العقبة فاتجه إلى الانتساب لقسم التاريخ في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكان حينها يمارس مهنة التعليم في المرحلة الابتدائية، جامعًا بين العمل والدراسة بعزيمة لا تلين.

وفي عام 1401 هـ أتم دراسته في مركز الدمام، متخرجا من قسم العلوم والرياضيات، بعد دراسة، خاض فيها تخصص الكيمياء، مؤكدا بذلك شغفه بالعلم وتنوع اهتماماته الأكاديمية.

كان للمعلمين الذين مرّوا في حياة الأستاذ علي أثر بالغ في صقل شخصيته وتوجيه مساره، فقد شكّلوا مناراتٍ أضاءت دربه، وكانوا مصدر إلهام دائم له، ويذكر بشيء من الامتنان أن معلميه في المرحلة الابتدائية كان لهم الدور المحوري في ولوجه ميدان التعليم، إذ تركت طريقتهم وأخلاقهم التعليمية بصمةً عميقة في نفسه، حفزته لأن يسير على ذات النهج.

غير أن اختيار التعليم لم يكن بدافع الشغف وحده، بل كان للواقع العائلي دوره الأثقل في توجيه قراره، فقد نشأ في كنف أسرة تكابد صعوبة العيش، مما جعله يبحث عن عمل يضمن دخلاً ثابتا يعينهم على تجاوز ضيق الحال، ومع اشتداد وطأة الحاجة، واتضاح علامات الكبر على والده، اتخذ الأستاذ علي قرارًا نابعًا من برّه ووعيه المبكر، بأن يتحمل العبء عن والده، ويحثه على التوقف عن العمل ليرتاح في شيخوخته.

فقد كان يتقاضى مكافأة شهرية مقدارها 300 ريال أثناء دراسته في معهد المعلمين، فقسّمها بروحٍ مسؤولة: خصص منها 250 ريالًا لوالده كي يعينه ويقنعه بالراحة بعد سنوات من الكد، وأفرد 25 ريالًا لسائق الحافلة التي كانت تقله يوميا من القديح إلى الدمام، واحتفظ لنفسه بـ 25 ريالًا كمصروف شخصي، بهذا التوزيع البسيط، عبّر عن عُمق الوفاء، وتجلّت فيه ملامح رجل ناضج حمل على كتفيه مسؤولية أسرة، وهو لا يزال في ريعان الشباب.

في شهر رمضان المبارك من عام 1392 هـ، انطلقت مسيرة المعلم علي في ميدان التعليم، حيث باشر أولى خطواته المهنية معلما في مدرسة النعيرية الابتدائية، هناك تولّى تدريس جميع المواد الدراسية، مجسّدا روح المعلم الشامل، الذي يحمل الرسالة بكل أمانة، ويمنحها من قلبه قبل علمه، متقمصًا دور المربي الذي لا تحده مادة ولا يقيّده منهج.

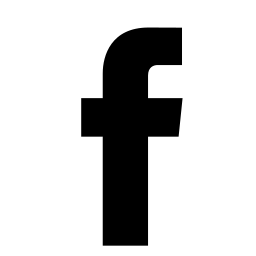

وفي العام التالي 1393 هـ، انتقل إلى مدرسة حلة محيش الابتدائية، مواصلًا النهج ذاته في التدريس الشامل، مستمرا في أداء رسالته بكل تفانٍ وإخلاص، ناشرا نور العلم بين طلابه، لا يكلّ ولا يملّ، وكأن التعليم عنده عبادة لا عمل، وفي عام 1401 هـ، دخل الأستاذ علي مرحلة جديدة من مسيرته، إذ انتقل إلى مدرسة القطيف النموذجية المتوسطة «أرامكو»، حيث بدأ بتدريس مادة العلوم، واضعًا بذلك أولى خطواته التخصصية في المجال العلمي، الذي سيلازمه ويصير ميدان تميزه في المحطات القادمة.

وفي 1402 هـ واصل مشواره في تعليم العلوم، منتقلاً إلى مدرسة الجش المتوسطة، ومن بعدها إلى مدرسة الخوارزمي المتوسطة بصفوى في عام 1409 هـ، ثم إلى مدرسة الجارودية المتوسطة عام 1413 هـ، فمدرسة أم الساهك المتوسطة عام 1420 هـ، حيث ظل خلالها ثابتا على رسالته، معلّما للعلوم، مزرعا لبذور الفهم، وساقيا لها بروح المعلم الحقيقي.

وفي عام 1425 هـ انتقل إلى مدرسة الأوجام المتوسطة، حيث واصل عطاءه العلمي، قبل أن يحطّ رحاله أخيرا في مدرسة رأس تنورة النموذجية المتوسطة، التي كانت آخر محطات مسيرته التعليمية، إذ بقي فيها معلّما للعلوم حتى بلوغه التقاعد الرسمي في شهر رمضان من عام 1426 هـ، والذي أُنجز فعليا في العام الدراسي 1427 هـ.

لقد امتدت رحلة الأستاذ علي في التعليم لأكثر من ثلاثين عاما، جاب خلالها مدارس وقرى ومدنا مختلفة، لم تزده السنوات إلا ثباتا، ولم تزده التجارب إلا وفاءً لرسالته، بقي معلما كما بدأ لا يحيد عن مبادئه ولا يساوم على رسالته غارسا في عقول الأجيال بذور العلم وراسما في ذاكرتهم أثرا لا يُنسى وعطاءً لا يُقاس بالسنين.

بكل رحابة قلب ودفء روح، كان الأستاذ اليوسف يحمل بين جنبيه قلب مربٍ قبل أن يكون معلما، يمشي في ردهات المدرسة لا كموظف يؤدي واجبا، بل كأب حنون يحتضن أبناءه بعين الرعاية، ويغرس في نفوسهم القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة، بصبر الموجّه، وحكمة المُحبّ.

لم يكن يفرّق بين طالب وآخر، بل كان يرى في كل منهم شخصية فريدة تستحق الفهم والاهتمام، يراعي فروقهم الفردية، وينزل إلى مستوياتهم برقي، لا ليتنازل، بل ليرتقي بهم، فيعاملهم باحترام، ويستمع إليهم كما لو كانوا شركاء في رحلة التعلم، لا مجرّد متلقين.

وقد ترك هذا النهج الإنساني أثرا عميقا في نفوس طلابه، حتى بعد أن طوى صفحة عمله وتقاعد، لم يُطوَ أثره من قلوبهم، بل استمر تواصله معهم، فكان صديقا لهم بعد أن كان معلمهم، ومُلهما بعد أن كان موجّها، بل إنّ كثيرا منهم ساروا على خطاه، واختاروا التعليم طريقا، مستحضرين مثاله النقيّ، وذكراه الحية في وجدانهم.

أما زملاؤه في الميدان التربوي، سواء من بقوا على درب التعليم أو من غيّروا مسارهم نحو مجالات أخرى، فقد ظلّوا على تواصل دائم معه، يستضيئون بحكمته، ويأنسون بدعمه، وكان هو دائم الحثّ لهم على المشاركة الفاعلة والتفاعل الإيجابي مع البرامج التربوية والمناسبات التعليمية.

وقد عُرف عنه أنه يفتح أبواب فصله للجميع، فيدعو زملاءه مهما كانت تخصصاتهم لحضور حصصه والمشاركة فيها، مؤمنا أن العلم عمل جماعي، وأن روح التعاون أصدق أثَرا من أي جهد فردي، فكان صفه ملتقى للعلم، ومجلسا للتربية، ونقطة ضوءٍ في درب كل من عرفه.

لم يكن عطاء الأستاذ علي حبيس جدران الفصل الدراسي، ولا مقصورا على أداء المناهج المقررة، بل اتسعت رؤيته التربوية لتشمل آفاقا أوسع من التعليم التقليدي، فكان حاضرا بقلبه وجهده في كل ما يخدم الطالب والمجتمع، ويعزز من قيمة العلم كأداة لبناء الإنسان.

ففي عام 1392 هـ بادر برفقة قلة قليلة من زملائه الأربعة إلى تأسيس برنامج دعم تربوي حمل اسم ”برنامج التقوية“، هدفه مدّ يد العون للطلاب المتعثرين دراسيا، ومساعدتهم على تجاوز ضعفهم الأكاديمي، وكان ذلك في بادرة فريدة تعكس إيمانه بأن لا أحد يُترك خلف الركب متى ما وُجد الإخلاص والنية الصادقة.

كان مقر البرنامج الأول بيت المرحوم أحمد العرفات، مقابل مدرسة القديح الابتدائية بعد انتقاله لمنزل المجاور لمكتبة العبيدان، والذي قُدِّم بأجر مالي رمزي تقديرا للرسالة النبيلة التي حملها القائمون على البرنامج، أما الطلاب فقد كانت دروسهم بلا مقابل وكان الأستاذ علي يتولى فيه مهمتين: رئاسة البرنامج، وتدريس مادتي العلوم والرياضيات والقواعد للمرحلتين، واضعا خبرته في خدمة كل من قصّر به السبيل، دون كلل أو تردد.

وفي العام نفسه 1402 هـ، توسعت المبادرة لتأخذ طابعا أكثر تنظيما واستدامة حيث تم تأسيس برنامج التقوية الرسمي للطلاب من المرحلة الابتدائية الصف السادس والمتوسطة والثانوية، وبالتوازي مع الجهود التعليمية، كانت هناك أنشطة ثقافية واجتماعية مرافقة، من ضمنها نشاطات نادي مضر والجمعية، التي أسهم فيها الأستاذ علي بفعالية، إيمانا منه بأن بناء الطالب لا يكتمل دون تغذية روحه وفكره إلى جانب عقله.

واستمرت هذه الأنشطة التربوية لعِدة سنوات، تطورت خلالها التجربة وتوسعت، حتى شملت لاحقًا السنة التحضيرية لكلية البترول والمعادن التي تتبع هذا النظام، فكان البرنامج بمثابة جسر عبور متين لطلاب المنطقة نحو مستقبل أكاديمي أكثر رسوخا.

ولم يتوقف دوره عند المبادرات المجتمعية، بل امتد تأثيره إلى مستوى وطني، حين تم اختياره من قِبل وزير التعليم آنذاك، الأستاذ محمد الرشيد، ليكون ضمن نخبة من التربويين المشاركين في برنامج تطوير مناهج العلوم في المملكة، وهو تكليف يعكس حجم الثقة التي وُضعت فيه، ويؤكد مكانته في الحقل التربوي على مستوى الوطن.

وهكذا لم يكن الأستاذ علي مجرد معلم في مدرسة، بل كان قلبا نابضا بالحركة، وعقلاً مبادراً في الميدان يسعى حيث يكون الأثر ويترك بصمة حيثما حل متجاوزا حدود الحصة والصف، ليكون لبنة فاعلة في بناء مجتمع العلم والتربية.

رغم مسيرته الحافلة بالعطاء، والإنجازات التي سُطّرت باسمه في ميادين التعليم والمجتمع، ظلّ الأستاذ علي محمد حسن حسين اليوسف مثالا نادرا في التواضع، لم يكن يوما من أولئك الذين يطلبون الثناء، أو ينتظرون الأوسمة والتكريمات، بل كان يرى في عمله واجبا وطنيا ورسالة سامية، يؤديها حبا لوطنه ومجتمعه، ووفاءً لما آمن به منذ أن وطئت قدماه ميدان التعليم.

كان يُدرك تماما أن مهنة التدريس شاقة، وتزداد مشقتها حين يتحمّل المعلم عبء تدريس أكثر من مادة، لكنه رغم ذلك لم يكن يعرف التهاون، بل كان حريصًا على إعطاء كل درس حقه الكامل، متسلّحا بالصبر والانضباط والجدية، وقد عرفه طلابه بأسلوبه الصارم في إدارة الحصة، لا بمعنى القسوة، بل بمعنى الانضباط والتوازن، حيث يُزاوج بين الحزم التربوي وفهم الفروق الفردية، فيراعي احتياجات كل طالب دون أن يُفرّط في مستوى الأداء أو هيبة التعليم.

لم يكن الأستاذ علي يومًا ممن يُمسكون بالطبشور من خلف المكاتب، أو يُلقون الدروس وهم جالسون على الكراسي، بل كان يقف طَوال الحصة، حاضرًا بكل جوارحه، يملأ الصف حركةً وتفاعلًا، وكأن كل حصة هي عرضٌ لا يحتمل التأجيل أو النقصان. وقد كان يردد دوما: ”لا حصة ناقصة في قاموسي، ولا دقيقة تضيع من وقت الطالب“.

وكانت مادة التربية البدنية «في نظره» من أصعب الحصص وأعظمها إعدادا وتطبيقا، خصوصا في المرحلة الابتدائية فقط، إذ لم يكن يراها فسحة للراحة أو ملء فراغ الجدول، بل كان يُعدّ لها بإخلاص، أكثر مما يُعدّ لبقية المواد، لم يكن من أولئك الذين يكتفون بإلقاء الكرة في الملعب وترك الطلاب للعب العشوائي، ولا ممن يجلسون في الظل بينما الوقت يمرّ، بل كان ينزل معهم إلى الساحة، يتفاعل ويشرح ويطبّق ويُقيم الأداء، مؤمنا أن التربية البدنية تبني العقل كما تبني الجسد.

أما مادة العلوم فقد كانت عنده أشبه بمقدّس علمي لا يُمسّ بالتساهل، لم يُعطِ حصة علوم خارج المختبر إطلاقًا، لأنه آمن أن التجربة هي جوهر الفهم، وأن المختبر هو قلب العلم النابض، وكان يعدّ لكل حصة عدّتها ويهيّئ الأدوات والتجارب ليعيش طلابه المعرفة لا أن يسمعوها فقط.

ورغم كل هذا الانضباط والدقة، لم يكن الأستاذ علي إلا إنسانا كريم النفس، ترك في قلوب طلابه وزملائه أثرًا لا يُنسى، حتى بعد التقاعد، لا تزال ذكراه تتردّد على الألسن، وتُحكى في المجالس، ويُذكر بالخير في أحاديث الود والوفاء، وما زال الكثير منهم يتواصلون معه، لا بوصفه معلما سابقا فحسب، بل قدوةً خالدة، وإنسانا علّمهم كيف يكون العطاء خالصًا لله، بعيدًا عن كل مكافأة أو مجد.

على الصعيد الشخصي، لم يكن الأستاذ اليوسف مجرد معلّمٍ فذ، بل كان إنسانا نادرا، عُرف بين الناس بتواضعه الجم واحترامه العميق للآخرين، صاغته تجارب الحياة، فشبّ على القناعة، وتربّى على الإيثار، ونشأ في كنف الفقر الذي لم يُثنِه عن شرف النفس ولا عن كرم الخلق، بل زاده تمسكا بالقيم الأصيلة، وعلى رأسها صلة الرحم التي جعلها منهج حياة.

كان وفيًّا لأقاربه زائرا لهم مستقبلا زياراتهم، محافظا على هذا الود النقي، لا تقطعه المسافات ولا يبدّده الزمن، وإذا حلّت المناسبات، كنت تراه أول الحاضرين في الأفراح، وأول الواقفين في المآتم، لا يتأخر عن ”فواتح المؤمنين“، ولا يغيب عن التعزية، إذ يرى في المشاركة بالسرّاء والضرّاء واجبا إنسانيا لا مجاملة اجتماعية.

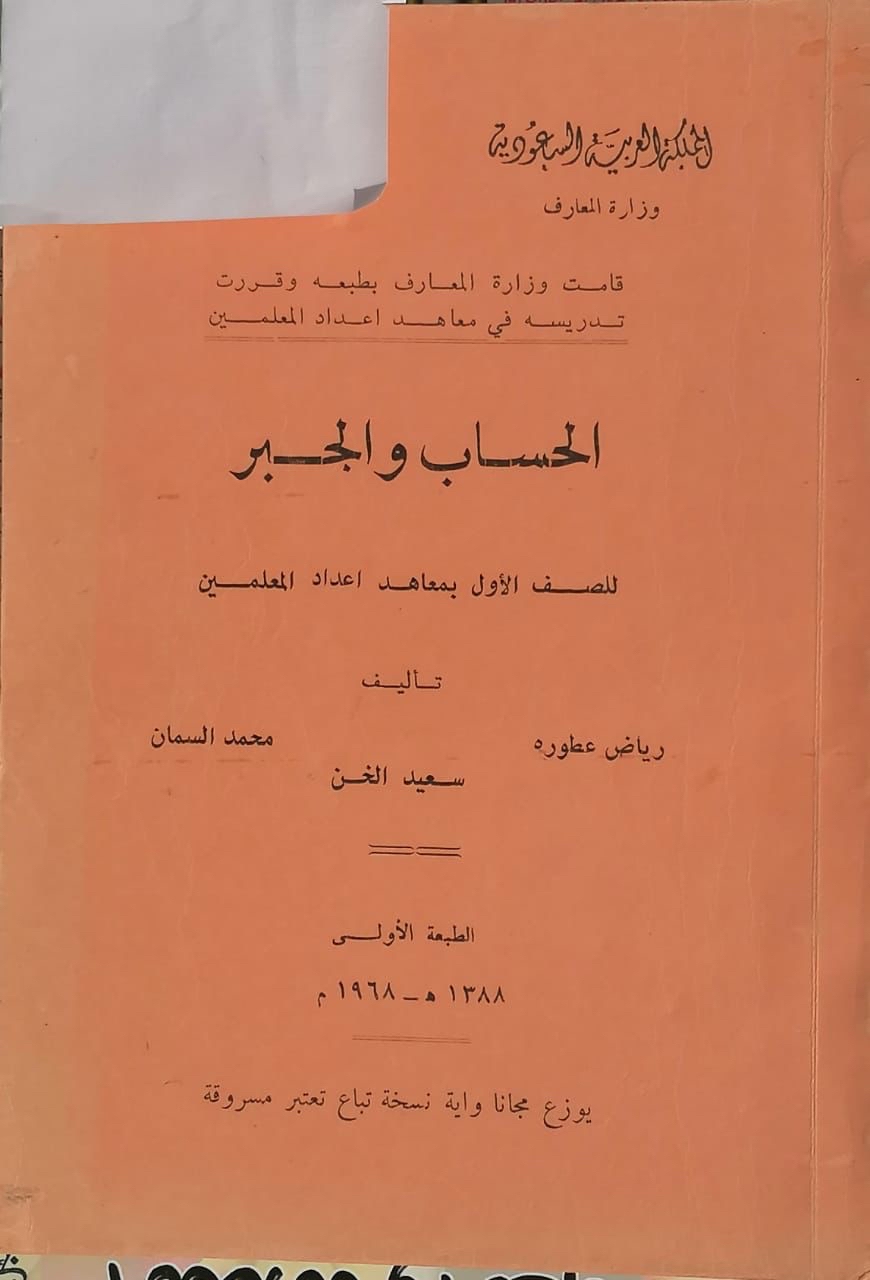

أما في ساعات الخلوة، فقد كانت القراءة رفيق دربه ومتعته الأثيرة، اقتناء الكتب عنده لم يكن تكديسا، بل عشقا متأصّلا، تجلّى في مكتبته العامرة التي أسسها بنفسه، وتضم بين جنباتها موسوعات علمية ولغوية نادرة، ومجلات كان يتتبع أعدادها بانتظام، على رأسها مجلة ”القافلة“ الصادرة من أرامكو، ومجلة ”العربي“ الكويتية، وغيرها من كنوز المعرفة التي عكف على جمعها كمن يجمع اللآلئ واحدة تلو الأخرى.

ولم تتوقف هواياته عند حدود الكتاب، بل كان له شغف بجمع العملات المعدنية، يطارد بها عبق التاريخ، كما كان يعشق الصيد بأنواعه، برّيا كان أو بحريا متقنا للصيد ببندقيته إلى حد أنه مازحًا يردد: لا أعتقد أن نوعا من الطير لم يمرّ على بندقيتي.

وكان للأستاذ علي حضور مميز في الحراك الرياضي والاجتماعي، فقد كان من أعضاء نادي ”الشباب“ الأوائل، وأحد أعمدته، ذلك النادي الذي تطوّر لاحقًا ليحمل اسم فريق ”الوحدة“ حتى أسم ”وحدة مضر“ الذي اصبح مقره مبنى المرحوم السيد علوي السيد ناصر الخضراوي ”حي الوادي“ وهذا النادي الذي خط لوحته المشهورة والحقه بتأسيس مكتبة متنوعة الثقافات وكان المسؤول عن أنشته الثقافية وشاطره في هذا النشاط صديقه المرحوم احمد الجنبي «أبو حاتم»، ثم يستقر أخيرًا باسم ”نادي مضر“، الذي بات اليوم أحد أعمدة الرياضة والثقافة في المنطقة، وقد ترك بصمته مبكرا حين كان طالبا في المرحلة الثانوية، إذ قام بتصميم أول لوحة للنادي، المذكورة سابقا مجسدا فيها روح الانتماء والرؤية المستقبلية.

وقد شارك في بناء هذا الصرح منذ اللبنة الأولى، إلى جانب نخبة من الرفاق والشخصيات التي آمنت بقيمة العمل الجماعي، وأسهمت في ترسيخ كيان النادي، حتى صار رمزًا للهوية والانتماء، وبقي الأستاذ علي شاهدا على تلك الرحلة منذ البدايات حتى الحاضر، بروحه التي لا تزال تنبض حبًا للعطاء والانتماء الصادق.

كان الأستاذ علي نموذجا مشرفا في عالم التعليم، ووجها من وجوه النقاء التربوي الذي قلّ نظيره، عاش حياته بتواضع نادر وإخلاص لا يعرف المساومة، مجسِّدا المعنى الحقيقي للمعلّم الذي يمنح من روحه قبل علمه، ويقدّم من قلبه قبل كتابه، لم تكن طريقه سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات والصعوبات، لكنّه لم يسمح لها يومًا أن تضعف عزيمته أو تفتّ في عضده.

ظلّ ثابتا كجذع نخلة لا تزعزعه رياح يواجه ما يعترضه من عقبات بالصبر والعقل، ويواصل التقدّم بخطى المخلصين، فكان دائم السعي إلى تقديم الأفضل وتطوير نفسه، مؤمنا أن التعليم لا يتوقف عند حدود الشهادة، بل هو مسيرة مستمرة مدى الحياة، ترك أثرا عميقا لا يُمحى في قلب كل من عرفه أو عمل معه، سواء من طلابه أو زملائه، وكان بحق مثالًا يُحتذى به في الاجتهاد والتفاني وخدمة المجتمع.

ولم تخلُ مسيرته من مواقف وذكريات، بعضها طريف وبعضها عميق الدلالة، ومن المواقف التي ظلّت عالقة في ذاكرته، أنه حين كان معلّما في إحدى المدارس المتوسطة، كان المدير آنذاك معروفًا بحزمه الشديد تجاه مظاهر المظهر الخارجي للطلاب، وبالأخص مسألة الشعر الطويل أو القصات الغريبة التي بدأت تنتشر بين بعض الطلاب في تلك الفترة، لم يكن يتهاون فيها مطلقا، بل كان في بعض الأحيان يتولّى بنفسه قصّ شعور الطلاب داخل المدرسة، غير عابئ بنظرات الاستغراب، إيمانا منه بأن الانضباط يبدأ من التفاصيل الصغيرة.

وقد عايش الأستاذ علي هذه المرحلة وهو في قلب الميدان، يتأمل كيف تتقاطع القيم التربوية مع أساليب الحزم، ويوازن بين الانضباط والرحمة، ليكوِّن بذلك رؤيته التربوية التي حملها معه طوال مشواره، مؤمنا أن الاحترام يُغرس، والسلوك يُوجَّه، والمربي يجب أن يكون قدوة قبل أن يكون رقيبا.

هكذا ظلّ الأستاذ علي، وجهًا مضيئًا في الذاكرة التربوية، وإنسانًا حمل الرسالة بصدق، ومضى بها حتى أوصلها إلى برّ الأثر الخالد في نفوس الأجيال.

وهكذا تمضي بنا الحكاية، لا كذكرى تُروى، بل كأثرٍ حيّ ما زال نابضًا في كل من عرف الأستاذ علي، أو جلس أمامه ذات يوم في صفٍ، أو شاركه موقفًا في ميدان، أو اقتبس من نوره فكرة، أو من صمته حكمة.

لم يكن الأستاذ علي مجرد معلم يُدرّس، بل كان نغمة هادئة في نشيد الحياة، يسير على الأرض بخفة العارفين وثقل الرسالة، رجلٌ ما باع وقته ولا خفّض من سقف ضميره ولا استسلم لراحةٍ تُنسيه أن الأجيال تُبنى على عرق المُعلّمين.

تسير الأيام وتتبدّل الأسماء لكن شيئا من حضوره يبقى وتبقى طريقته في الحصة وصوته حين يشرح وصرامته حين يضبط النظام بمحبة وابتسامته حين يرى بذور الفهم تثمر في عيون طلابه وتبقى مكتباتٌ أُسِّست على يديه، وأنفسٌ تشبّعت بالقيم من صمته قبل كلماته.

ولأن العمر يمضي، فإن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه ليس ما كتبه أو قاله، بل ما غرسه في القلوب، وما بقي من أثره حين يغيب صوته، وهكذا كان الأستاذ علي حين أرخى ستار مسيرته لم تطوَ صفحته، بل بقي حيًّا في ذاكرة زملائه وألسنة طلابه وممرات المدارس التي شهدت خطاه، فسلامٌ عليه في تقاعده وسلامٌ على أيامه التي صارت تاريخا نقيّا وسلامٌ على كل معلّمٍ يشبهه لا ينتظر أن يُقال عنه شيء، لكننا نقول لأنه يستحق أن يُقال فيه كل شيء.

معهد المعلمين الثانوي - الدمام 1389 هجرية. الأول وقوفا

مدرسة معن بن زائدة - القطيف - العام الدراسي (13861387)

مدرسة معن بن زائدة - القطيف - العام الدراسي (13861387)

الأول-جلوسا.

الأول-وقوفا

(أحمد مهدي طحنون).

الخامس(أحمد حسن الجنبي)

السابع(المرحوم-علي سلمان المعلم)

الثامن(حسين تقي علي أبوشاهين).

الغائب في الصورة (المرحوم -عبدالله أحمد الصبيخي).

فريق الشباب، الثاني من اليسار جلوساً

فريق الشباب، الثاني من اليسار جلوساً

طلاب مدرسة حلة محيش الإبتدائية - رحل. للجبيل - 1396 هجرية. مراسلك يرتدي القميص الأبيض إلى جانب الطالب الحامل للمذياع (راديو)

طلاب مدرسة حلة محيش الإبتدائية - رحل. للجبيل - 1396 هجرية. مراسلك يرتدي القميص الأبيض إلى جانب الطالب الحامل للمذياع (راديو)